张治中,字文白,安徽巢县人,1890年生,保定军官学校毕业,曾任黄埔军校学生总队长、军官团团长,1926年参加北伐。1928年后,任国民党第四路军总指挥,第九集团军总司令。抗日战争期间,任湖南省主席,国民党军事委员会政治部部长兼三青团书记长。抗日战争胜利后,任西北行营主任兼新疆省主席。1945年国共谈判,任国民党谈判代表。1946年参加军事调处小组,主张和平解决国内问题。1949年,任国民政府和平谈判代表团首席谈判代表和中国共产党代表团进行谈判,双方拟定的和平协定为国民党政府拒绝后,遂留北平,同年被邀参加中国人民政治协商会议第一次全体会议。建国后,曾任西北行政委员会副主席,全国人大常委会副委员长,国防委员会副主席,国民党革命委员会副主席。1969年4月6日在北京逝世。

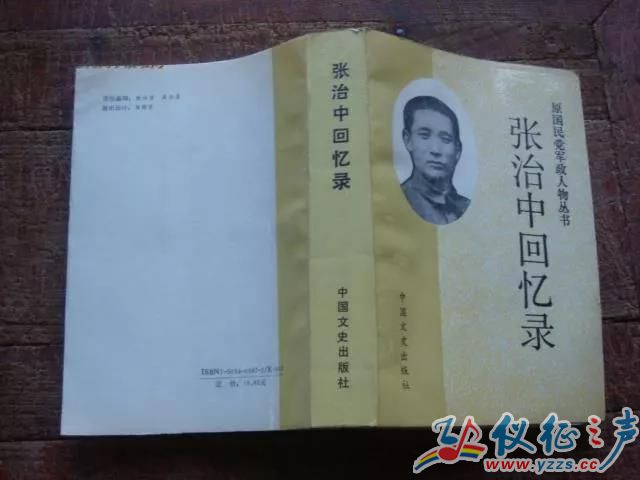

张治中将军是国民党政坛上独树一帜的人物,他在从士兵到将军的50年戎马生涯中,信守不对共产党放一枪一炮的承诺,被称为和平将领,爱国将军。毛泽东称其为“三到延安的好朋友”。这样一位中国现代史上的名人,年轻时曾两次到仪征十二圩谋生,生活十分窘困。这些在《张治中回忆录》一书中他本人有详细的记述。下面就是张治中对这段生活的回忆。从中可以略窥当时十二圩盐防营士兵生活之一斑。

扬州十二圩,我先后去了两次,度着流浪生活。

在我考不取秀才又无力进文学堂之后,听说十二圩那里要办一个随营学堂,我带着一点希望去投奔一个远房亲戚。这亲戚姓洪,是我祖母家的远房,我应喊他做表叔。他带着舢板船,当一名哨官,是保护盐务的武力。我初到他那里,因为是来投考随营学堂的,他对我态度还好,愿意帮忙,使我有成就。那里知道,一等再等,这个学堂一直没有开办的消息,我越等越着急,越住越着急,而我的那位表叔呢,他看见随营学堂不开办了,我没希望了,就渐渐地对我冷淡起来。我吃的是“冷眼饭”,就是“冷眼饭”也常吃不饱。船泊在小河汊里,有时,我一个人坐在船头,芦苇上的一粒清露,辉映着我眼眶里的一滴泪珠,船主人有些不耐烦了,而我仍想再等一等,吞着眼泪再等最后的消息。

随营学堂终于没有开办,我终于听了亲戚的劝告回家了。这一个短短的时期所受的心灵上的痛苦使我至今不忍回想,依人的无聊,寄食的苦况,实在难以形容。记得临走的时候,那位表叔给我开了一笔帐,把原来给我的零钱和伙食费一起算足,另外凑上给我的回家旅费,总共是十三元,并且叫我写了一张借条以为凭据,这一张凭据,在我回到丰乐河的第二年,他就派人拿来向我父亲把欠帐讨还了。

我第二次到十二圩,是在我“气走安庆”之后,我为什么“气走安庆”呢,跟在后面我就要说的。安庆是不可一朝居了,然而我离开了安庆,又到哪里去呢?又去干什么呢?我实在没有地方可去,没有事情可干。想来想去,还是到扬州十二圩去找那位远房亲戚,也许随营堂会开办,看有没有机会进去。

好容易奔到十二圩,也没有事可做,随营学堂始终没有开。我看十二圩的情形,盐的气氛弥漫了一切,盐商是头等的巨富,而搞盐的工人却是劳苦而赤贫,他们有气力,还可惨淡地生活着,我是一个瘦弱的青年,被人们看不起的穷小子,天赋我的生存权利,我向何处去求,我没路可走了,但我仍要奋斗,我想,索性当兵吧!

我投到当地的盐防营,而这一个营里没正额可以补,只谋得了一名“备补兵”。待遇是极可怜的。首先是“住”的问题,名义上是住在营内,而实际上没有一定的铺位,遇着那一个铺位有空,就补上去睡;如果没有空铺,就叫你睡不成,我记得:我每天晚上,总是抱着一床被,到处找地方睡,清早又抱这床被离开这个地方。

睡觉的问题虽艰苦,还不要自己贴钱。备补兵根本没有饷,不象正额兵每月有四两二钱银子。比睡觉更严重的一件事就是吃饭。吃饭是要自己出钱的,叫做打“火食圈子”。我哪里去找钱呢?唯一的办法只有进当铺:十五里路外的仪征县城的“当铺”是我这个穷备补兵的银行。为着维持食的需要,最初是当衣服,当其他零碎东西,后来当光了,没有东西可当,就当汗褂子。有一次,来回跑了二三十里,才当了四毛钱,维护那无情的“火食圈子”。

备补兵也有工作,就是,当正额兵有其他勤务离开了,就代替站岗或者是跟随正额兵上操。唯一的希望是正额兵出了缺,出了缺就有补上的机会,偏偏那些正额兵不大容易出缺。这样在盐防营里当一名备补兵,苦干了三个月,岁月蹉跎,始终补不到一名正额兵。我觉得这样下去,太不是办法了。我不能不离开十二圩了,想不到我的遭遇这样苦。

还有一个原因刺激我下决心离开盐防营,就是在备补兵期间,碰见一个班长,他是一个头目,一个流氓。不知怎样的,也不知什么时候开罪了他,他对我的态度特别的坏。有一天,他对我摆出一副可怕的狰狞的面孔,很凶恶的神气,威吓我,骂我(我不懂他说的一些什么话,但知道他是辱骂我),幸而没有殴打我。这是一个谜,我至今仍想不起那一个班长为什么这样对我。

我当时怀着很大的忧郁与恐怖。我想,那班长是流氓,流氓是不好惹的,动不动就“白刀子进、红刀子出”,我何必冒犯这个危险。被人歧视、欺负、侮辱,难道一个备补兵就是这样的奴隶地位吗?

我第二次离开了十二圩,“潮落夜红斜月里,两三星火是瓜洲。”瓜洲离十二圩不远,都在江北岸,瓜洲的诗景,变成当日的心情。我象一颗星影,一盏渔灯影,随着作静静的江流,又飘荡到另一个地方去了。(来源于:仪征史志)

网友评论