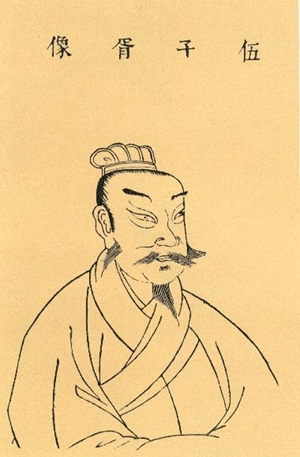

一到端午,江南的苏州就有了足够的谈资,追忆伍子胥与这座城市千丝万缕的缘分,“胥门”是其刑判之处,“胥口”为抛尸入江所在,胥王庙则埋有他的衣冠冢。不仅这些,连昔日的吴国都城都源于伍氏“相土尝水”“象天法地”的规划设计。然而,所有这些城市的遗存注释的不过是一位忠良大起大落的人生沧桑,这幕悲喜交加的古戏,如果离开了江北“胥浦”的铺垫,一切都无从谈起。或者说,正是从胥浦起步,伍子胥才开始了一段为父兄、为家族报仇雪恨的血性之旅。

2500年前,因小人谗言,身为王子太傅的伍奢,整个家族100多人受到楚平王的灭门,唯有次子伍子胥侥幸存活,又处于楚兵生要见人、死要见尸的决绝追杀中。一夜白头的伍氏逃到淮南的仪征,这里距他投奔的吴地仅一江之隔。大水汤汤,暮色四合,藏身芦丛向外偷看,只有一叶渔舟浪中漂摇,追兵的马蹄声渐行渐近,心急如焚的伍子胥急呼:“渡江、渡江!”然而等来的却是一曲低沉的渔歌:“白日昭昭兮寝已驰,与子期乎芦之碕!日已夕兮予心忧,悲月驰兮何不渡!芦中人,芦中人,岂非穷士乎!”渔翁的意思是让他在芦丛隐藏好,等天黑月升再来搭救。

入夜,渔舟如约而至。伍子胥踉跄爬出,一步一回望,疲惫不堪,几乎跌坐在船上。一顶斗笠低低压在脸前,伍子胥看不清渔翁的双眼,却见渔翁青筋毕露的双臂,正使劲把船划向迷蒙的江心深处。北岸渐渐模糊成淡淡的虚烟,对岸闪烁不定的渔火却昭示着生的希望。伍子胥心头一热,热泪滚落,半跪甲板上向渔翁一拜:“请问老人尊姓大名,本人别无所报,这随身所携的祖传七星宝剑好歹也能售出百两黄金,权当……”渔翁并无惊喜,坦然应答:“风里来,浪里去,打鱼为生,就叫我渔丈人吧!朝廷用重金悬赏,谅你并非奸诈之徒,这剑你可用来除恶报仇,给了我就分文不值……”伍子胥不愿违拗渔丈人的诚意,把剑插回鞘中。终于上岸了,渔丈人空手而归,伍子胥恋恋不舍向他道别:“谢丈人,日后一定过江报恩,只有一事相求,我怎么出逃的事对谁都别说……”渔丈人依然划他的船,暮色很快就会遮掩去眼前的一切。恍惚如梦中,伍子胥看到一团黑影从渔船上纵身一跃,“扑通”的闷响在他的脑海中溅起冲天的浪花,小船侧翻了,一瞬间成为无主之舟。伍子胥仰天悲鸣:“丈人,你救了我,我却害了你!”转尔他双膝一屈,面江顿首。

后来的故事,同样具有戏剧性。伍子胥做了吴国公子光(阖闾)的门客,满腔豪情辅佐他兴国,又找到孙武,千方百计帮助强兵,吴军成功攻占楚国后,伍子胥将宿敌楚平王从墓中掘出鞭尸三百,以解深仇大恨。然而,随后继位的吴王夫差,在征服越国后,手下内外勾结,将俘获的越王勾践放虎归山;同时又听取谗言,深信了伍子胥的殚精竭虑,不过是想谋划联齐灭吴。夫差赐了一把宝剑给伍子胥,让他自行了断。宝剑在手,冷光寒心,伍子胥满腔冤屈,这一幕与父亲的命运何等相似!他向夫差传话:“我死后就将头颅挂在西门之上,要亲眼见到越军是怎样攻入吴都的。”虽然吴国不是伍子胥的故国,但却倾注了他的心血和智慧,爱有多切,恨就有多深,这是一种痴情的两种不同表达,其实世界上有多少枭雄不是敢爱敢恨的双面人物呢?伍子胥,因为复仇弃楚奔吴,继而兴吴灭楚,最终又被赐死于吴门。忠良有始无终,好像在重复历史的宿命。只是在五月初五被抛尸入江后,伍子胥才完全抛弃了人世间的恩怨,变为“潮神”,全心全意保祉水清河晏,福佑平民百姓。

到了清朝,从一本《茶香室本钞伍子胥剑》中,人们可以看到这样的描述:伍子剑,长五尺许,时游水面,人取之必病,弃之好安。无疑,在2000多年历史长河中,这枚剑一直为还愿坚守着它的锋利、亮堂,一直在寻找着一江之隔的义士。现在, 仪征确有一条河流就叫“胥浦”河,河西一大片区域就叫“胥浦”;胥浦河不仅活泛如初,而且花了近亿元的代价做了全面疏浚,上游连着吴王刘濞铸钱的铜山,下游直通长江,和苏州城的水系是融合的。这就如同一张嘴巴的双唇,完全可以在端午同时复述一样的故事。仪征博物馆中珍藏了一块残碑,记载着伍氏解剑的故事,它是真正的古物,分量不让苏州的胥门、胥口、胥山。

网友评论